«O que há a fazer é sermos muito melhores a apanhar boleias, do sol, do mar e da inteligência técnica da vida natural do mundo. Tentarmos viver sendo do mundo, cada vez mais do mundo, compreendendo e respeitando a sua inteligência, e não num pós-mundo.» (André Barata, E se parássemos de sobreviver?, 2018, p. 72.)

«No humano, o que tem de estar em jogo é uma existência, não um existente. Mesmo se este fosse um deus. As últimas palavras de Cyborg Manifesto [de Donna Haraway, 1983] não poderiam ser mais iluminadoras desta concepção do humano: ‘Embora ambas estejam ligadas numa dança em espiral, eu preferia ser uma cyborg do que uma deusa.’ E Roy, já muito perto do final de Blade Runner, mata o seu próprio criador. Sobreviver aos limites, e às suas revoluções, significa manter as coisas humanas, apenas humanas. E para isso, não menos do que nos anos 80, faz sentido hoje sugerir: Let’s cyborg the Humanities!» (André Barata, O desligamento do mundo, 2020, pp. 112.)

«O segredo da matéria é ser memória.» (André Barata, Para viver em qualquer mundo, 2022, p. 72.)

2.

Percorrendo os três livros mais recentes de André Barata, entremeando-os com entrevistas dispersas, vídeos e comunicações avulsas do filósofo e professor da Universidade da Beira Interior, há uma obviedade tópica que se impõe, tanto mais necessária quanto mais prontamente a descartamos por ser, justamente, demasiado óbvia, por demais pegada à anódina e anónima contingência da vida. Concretizo: nenhum de nós, pura e simplesmente, é aquilo que diz ou julga ser na exorbitância incaptável do presente; ninguém condiz, num absolutismo total, com a sua presença instantânea, ou com o instante em que o presente ressalta e fugazmente se pensa como tal, isto é, como presente a acontecer. Ou seja: não caímos a cada momento de paraquedas no real, como se não tivéssemos connosco todo o nosso passado, toda uma insondável noite do mundo, de mundos que nem sabemos muito bem o que são, alguns deles feitos da mesma matéria que os sonhos, os desejos e as virtualidades com que vitalmente nos excedemos, como membros de uma espécie cuja medida do humano não tem feito outra coisa senão quebrar o molde, transgredir a medida.

Existir no momento presente, ou existir na plenitude humana, comparecendo plenamente com aquilo que somos, com os outros, os lugares, as coisas e os animais, acontece sempre a meio, in medias res, como se apanhássemos «boleias», para usar uma imagem de André Barata. Quer a título individual, indo à boleia de tudo o que contribuiu, directa e indirectamente, para que sejamos o que somos hoje, com as nossas convicções e dúvidas, as areias movediças da nossa identidade, mais os livros lidos, os filmes vistos, as memórias, encontros e afinidades electivas. Quer a título transpessoal, indo à boleia do que nos situa historicamente como a espécie animal que somos, conscientes da irreversibilidade dos acontecimentos históricos, cientes das progressivas mutações culturais de que somos, com maior ou menor sentido crítico, ora sujeitos ora objectos, cúmplices da espiral onde barbárie e cultura, ou os monstra e os astra, progridem juntos. À maneira das pranchas com que Aby Warburg compôs o seu atlas Mnemosyne, no princípio do século, espacializando a ordem do tempo, espalmando as estórias da História: somos, a cada segundo passa, contemporâneos de tudo e de todos, vizinhos da arte rupestre de Lascaux ao pé das câmaras de gás de Treblinka, dispondo lado a lado um solene ícone medieval e o ar de pose numa selfie.

Acontecemos, aqui e agora, com tudo isto. Presumir o contrário é fazer do presente um tempo invivível, que passa sem acontecer verdadeiramente, alienado em relação a nós, e nós em relação a ele.

De resto: «Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer?» – interroga-se a voz que narra em A Hora da Estrela (1977), de Clarice Lispector. Neste sentido, estamos continuamente a abrir a possibilidade de um recomeço, estamos sempre em vias de recomeçar no dorso desta viagem. Como visitantes que, justamente, não somente passam pelos lugares, como são também atravessados por eles: «É a minha própria casa», escreve Maria Gabriela Llansol, «mas creio que vim fazer uma visita a alguém» (Um Falcão no Punho, 1985). Sem o peso oneroso do domínio das coisas, nem o poder que advém da ilusão de tudo conhecer; mas, pelo contrário, tornando as coisas, os lugares – «a minha própria casa» – e os outros, humanos e não-humanos, como formas de companhia, outros modos de presença que colorizam e ampliam o mundo em que estamos e o que nele(s) irradia surpresa, dúvida, abismo.

3.

Recomeço, por isso, com o poema «O Rei de Ítaca» de Sophia de Mello Breyner Andresen, do livro O Nome das Coisas (1977):

A consequência extrema do «erro» em que estamos, na qualidade de figurantes exímios desta «civilização», foi a mão ter-se desligado do pensamento. O pendor sentencioso dos dois primeiros versos, o seu recorte ferino de clareza, o rigor da simplicidade, como se Sophia não mais fizesse do que legendar a própria vontade imanente de o mundo falar de si por palavras humanamente exclusivas – tudo isto contribui para acentuar o logro civilizacional, a impostura embandeirada de um «conhecimento» elevado à condição de fazer sistema, assente em abstracções, como os intocáveis arquétipos de Platão, desmerecendo sempre o real sensível em nome de uma hipótese de mundo a que, porventura, só pela morte acedemos. A singularidade de Ulisses, segundo a voz do poema, reforça o estatuto fraudulento deste saber: o «rei de Ítaca», ardiloso aventureiro da Odisseia homérica, não se deixava ensimesmar pela autoridade que detinha, exibindo a famosa astúcia como Narciso no espelho da água. O verdadeiro saber seria indiscernível do contacto com os utensílios e a terra, como se aí Ulisses fundasse, com os seus servos, artesãos e camponeses, uma comunidade horizontal, lançando à terra a primeira semente de uma democracia por vir. Já num poema anterior do mesmo livro, «Esteira e Cesto», como outra aba de um mesmo díptico que o poema «O Rei de Ítaca» completaria, Sophia reitera este sentido integral de sabedoria como um entrançamento, esse laço profundo entre o pensamento e a mão:

Sophia usa o verbo «desligar», e André Barata explora os meandros do «desligamento» na contemporaneidade, naquele que é o segundo de três livros de filosofia social, editados pela Documenta: O desligamento do mundo e a questão do humano (2020). Antes deste havia publicado E se parássemos de sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo (2018), fechando este tríptico com o tom saudavelmente optimista do livro Para viver em qualquer mundo. Nós, os lugares e as coisas (2022).

Poder-se-ia arriscar esta pergunta, retomando a denúncia de Sophia: será possível o pensamento religar-se à mão? E que significa isso nos tempos que correm – tempos, literalmente, que correm, que derrapam, que expulsam toda e qualquer possibilidade de pausa, interrupção, atrito? E em que condições pode acontecer esse religamento, ou que condições é urgente mudar para que o pensamento religado à mão não figure tão-só como um eloquente desvario, mera pólvora seca que se perde, inaudível, no ruído geral?

4.

André Barata não é um apocalítico. Quer dizer: não se deixa alinhar pela tradição judaico-cristã de pensamento de que somos herdeiros, fazendo coincidir no Apocalipse um momento de revelação e um desastre irreversível. Somos tentados a interpretar situações de maior agudeza como se de escolas se tratassem: num momento de crise, em instantes de aflição, estará alhures uma lição por decifrar, um sentido latente com o qual a dor se redime e a aprendizagem se eleva. Nesta linha – e não faço mais do que parafrasear um outro filósofo, Peter Sloterdijk –, o instante de maior clarividência, como portas e janelas escancaradas das quais irradiasse a mais límpida verdade, dar-se-ia apenas no colapso do mundo, no fim de todos os fins, quando já não restassem mais tempo nem mais algum lugar para podermos, enfim, recomeçar o estado das coisas, reparar o erro, falhar melhor.

É urgente, por isso, romper com este elo indefectível entre clarividência e apocalipse, entre eclosão moral e irreversibilidade. E é a esse desafio que André Barata se lança: não ser apocalíptico, como mais um arauto do fim que recusa a vida, na sua multiplicidade, em nome de um qualquer paraíso perdido consabidamente irresgatável. No entanto, esta atitude filosófica exige, ao mesmo tempo, que não se oblitere o que é, de facto, um apocalipse em curso, a todos os níveis, como um feixe simultâneo de correlativas tragédias: impossível fugir às responsabilidades trazidas pelos cataclismos ambientais, as alterações climáticas, as clivagens atrozes no domínio económico, as crises migratórias, as tensões sociais crescentes, a violência estatal, as guerras, a desumanização. Repare-se como o efeito paralisante desta listagem, acentuando a nossa impotência perante estas enormidades insolúveis, parece apelar subterraneamente aos nossos instintos tanatológicos: como se o mundo, enquanto totalidade absurda, devindo este não-lugar inabitável que não sabemos reparar, merecesse sucumbir de uma só vez.

Reconhecendo à partida que os problemas globais, justamente porque o são, se condicionam uns aos outros, que o estado de crise é a regra, e não a excepção, no modo de existência do capitalismo, André Barata propõe que se deslasse a espessura impenetrável desta imagem suicidária do mundo – começando por deslassar a imagem contínua do tempo com que este mundo recai sobre nós, como um penedo colossal que, todos os dias, de hora em hora, faz reincarnar no comum dos mortais a danação de um Atlas ou um Sísifo.

Um tempo contínuo, achatado, aplanado – um tempo que André Barata descreve como «sem fissuras» rege as nossas existências na era do capitalismo global. Como um tempo em estado puro, logo transcendental, e por isso imunizado contra a liminar circunstância de sermos corpos, de existirmos à superfície da Terra, condicionados pela nossa mortalidade e duração. Um tempo que surge já dado, como dado bruto, que invalida o inesperado da nossa presença, como se, na prática, não existíssemos. Ora, enquanto não pudermos levar existências temporais que tenham sentido – o direito pleno a viver e não a sobreviver –, enquanto se reificar a aparência de que o real já existe todo feito, e não por fazer, não nos podemos considerar genuinamente como sujeitos políticos.

Por sua vez, a partir do momento em que a razão de ser do trabalho é integralmente confiscada pela necessidade de ter rendimento, por um lado, e se o rendimento auferido nunca é suficiente para que, num plano geral, uma vivência plena se demarque de uma lógica de sobrevivência, por outro, podemos falar sem escrúpulos de uma «ditadura do tempo»: vidas postas ao serviço de uma produtividade ilimitada, de uma obsolescência consumista, de uma ubiquidade quantificadora, subjugando-se a soberania das escolhas políticas aos ditames económico-financeiros (a este nível, segundo André Barata, o sistema de crédito social chinês constitui um dos exemplos da impessoalização do tempo, tomando neste caso proporções inquietantemente distópicas). Na era da automação cada vez mais evoluída, quando parecem estar reunidas condições suficientes para libertar os humanos de tarefas exequíveis por máquinas, os humanos são cada vez mais interpelados enquanto máquinas: como se munidos de um prosaico interruptor, pudessem ser ligados e desligados consoante as necessidades de produção, as metas a cumprir, os lucros a gerar.

Esta dessubjectivação do tempo, esfarelando o que há de segredo, de imaginário e de visceral numa singularidade, tornando-a puro objecto manuseável e consumível, encontra o seu átimo nas redes sociais, no tempo contínuo da nossa presença online como o de uma disponibilidade total, sem hiatos. Da mesma forma que a razão instrumental extractivista se serve da Terra como um meio inesgotável para obter recursos naturais, também o sistema algorítmico reduz o pretenso enigma existencial de cada um à transparência inerte de uma base de dados. Existimos virtualmente na medida em que passamos a integrar, sem fissuras, o continuum comunicativo, os fluxos de informação, os ritmos comuns da aceleração, esbatendo-se as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de lazer, entre ruído e silêncio. «A presença de tudo. O presente de tudo. O simultâneo. O número. A nitidez que impede» – eis como Rui Nunes apresenta, em Baixo Contínuo, a impossibilidade de sermos mundo no mundo, quando este se desrealiza e se evade para os universos da desmaterialização virtual, um dos muitos «escafandros» que, segundo André Barata, usamos para forrar corpos, coisas, experiências, lugares, cada qual preservado no seu invólucro, impermeável à boa contaminação da vida pela vida, intolerante à espera, ao silêncio, à ausência de reacção.

Escreve o filósofo: «Forçarmo-nos a ser abstractos em vida, a incorporar a abstracção no concreto é como uma dominação da teoria sobre a práxis, ou da necessidade sobre a contingência, ou ainda, de uma concepção unilateral de natureza, desligada, mas opressora da cultura e da história. Em vez da reivindicação de que a natureza é, afinal, cultura, pelo contrário impõe-se a ideia, como uma necessidade incontornável, de que a história é natureza por outros meios. A globalização é, na verdade, só o nome da situação planetária de já só termos um espaço concreto, um tempo concreto e um lugar concreto, como se fosse a inevitabilidade de uma natureza das coisas. E não é exagero ver na resposta das sociedades à pandemia da covid-19, nos anos 2020 e 2021, talvez o mais global e acelerado exercício de massiva incorporação do abstracto nas vidas concretas. Se subsistiam temporalidades e espacialidades até então, no grande confinamento transmutaram-se em abstracções concentradas na casa de cada um, diante de monitores, a preencher o campo visual todo, sobrando só restos periféricos» (Para viver em qualquer mundo, pp. 16-7).

5.

«Ulisses rei de Ítaca carpinteirou seu barco». Saramago sabia de cor este verso e foi com alegria que o citou numa carta endereçada a Sophia de Mello Breyner, felicitando-a pelo Prémio Camões, em 1999. À luz da imensa e inventiva obra do escritor, conhecendo um pouco do seu trilho profissional anterior ao ofício da escrita – a dada altura, trabalhara como serralheiro mecânico –, sublinhando as convicções materialistas no seu modo de entender as dinâmicas dos humanos no mundo, este verso tão claro de Sophia, de uma nudez quase rude na sua afloração poética, parece criar uma feliz ressonância com o tempo vivível nos seus romances, os gestos demorados no fazer das coisas, a compreensão generosa da matéria relacional.

Quer se trate da construção da passarola no Memorial do Convento, esse prodígio tecnocientífico que muito deve aos olhos mágicos de Blimunda, quer se trate do barro elementar de Cipriano Algor, o oleiro do romance A Caverna (2000), com o qual vai moldando cântaros, primeiro, e bonecos decorativos, depois. Seja, portanto, para subverter as leis da física com altos voos, seja para rechear o espaço doméstico com utensílios mundanos, as personagens de Saramago tocam de facto nas coisas, contemplam a matéria de que são feitas, reparam nos seus veios, rugosidades e estrias, atestando a alteridade incontível da sua presença. Não cessam, pois, de «carpinteirar» o real que têm por morada e memória. São personagens que dão tempo ao tempo, procurando existências fruíveis, com «aroma» (Byung-Chul Han), cultivando relações de sentido entre si, os lugares e as materialidades que são «o abecedário em relevo do mundo» (Saramago, A Caverna, p. 83). Um pouco como os skaters, segundo André Barata.

Os skaters existem nos espaços da cidade à revelia da maré desmaterializante da ubiquidade digital. São uma espécie de tribo resistente, fazendo lugar nos esconsos urbanos, criando uma comunidade que reabilita o sentido de um lanço de escadas, de um gradeamento, de um insuspeito ângulo na esquina. Contra a assepsia homogeneizante dos não-lugares, meros sítios de passagem onde o tempo não vinga, os skaters criam efectivamente lugares por onde passam: com os seus truques acrobáticos, a sua alegria de corpos presentes, reacendem uma espécie de fulgor mágico na cinza urbana do betão. O próprio corpo está, ou acontece, em absoluta imanência, comparecendo plenamente na prática desta modalidade: é, pois, um corpo de carne e osso aquele que ressalta no skate, que arrisca a fatalidade do choque, dos joelhos em ferida, de um arranhão na face. Um corpo que convive alegremente com a sujidade, a impureza do chão, o suor e os cheiros, a profusa opacidade do mundo, atenuando-se na prática a neurose imunitária com que, de um modo geral, nos protegemos do que é exterior aos nossos corpos individuais (a chamada «sociedade paliativa», segundo Byung-Chul Han, que parece totalmente intolerante à dor e a um convívio salutar com as próprias fragilidades).

Filhos indisciplinados da matéria, os skaters não se evadem para a espectralidade online, para modos de existência destituídos da visceralidade do corpo: pelo contrário, reafirmam-se enquanto matéria, humanos por entre o húmus, singularidades que eternizam, a cada pirueta ou deslize, o ápice fulgurante do agora. E que se eternizam, a si mesmos, no instante desse ápice, no imo da vertigem, como quem mata a própria morte na alegria de viver. Melhor: de conviver.

Tal como Ulisses visto por Sophia, nos skaters o pensamento continua ligado à mão. O que instiga André Barata a concluir o seguinte, num rasgo crítico que merece ser citado na íntegra: «Idealmente, a mais pura transparência, se perfeita, não tem materialidade. Como uma gravação digital não tem ruído. A perda da materialidade e de capacidade de sermos sujeitos vão lado a lado num tempo em que o processo global nos interpreta, acima de tudo, como ruído. O democrata e o trabalhador, as emoções de cada um deles, são tratados como ruído a canalizar para lugares em que se possam exprimir de forma inócua, sem perturbar os processos em curso e as suas metas de eficiência, metas cada vez mais intolerantes, desde logo com as crianças que não são ou não querem ser prodígios nas nossas escolas, depois com elas na rua, depois com a própria ideia de rua pública, anónima, de todos, depois com a liberdade, a do skater, mas também a do skater que há dentro de cada um.» (O desligamento do mundo, p. 73).

6.

E se parássemos de sobreviver? (2018) convida a que se interrogue radicalmente se o caminho que se tem vindo a trilhar no neocapitalismo pós-industrial constitui, primeiro, um verdadeiro caminho e, segundo, se deverá continuar a ser feito nos mesmos moldes sistémicos, visando as mesmas metas: maior competitividade, maior fluidez e flexibilização, índices de produtividade – este modo de ser neoliberal entranhado até aos ossos. E, daí, uma pergunta que urge ser feita: o que é, afinal, um caminho? E outra: para onde vamos – ou aonde somos levados?

Desconsiderar ou invalidar a cesura radical que este questionamento propõe implica a consolidação crescente do tipo de realidade que é a d’O desligamento do mundo (2020), um título passível de gerar alguns equívocos ingratos. Não se trata de interromper pontualmente o modo de existência neoliberal em que estamos embebidos – como quem decide desligar-se mais vezes, ou por hiatos temporais mais longos, de toda a conectividade online, abrindo menos vezes a conta do Facebook, desactivando notificações, ou respondendo a emails apenas a uma determinada hora do dia. O regime sobrevivencialista, afinal, convive tranquilamente com estes exercícios individuais, a par de sessões de mindfulness e outros paliativos que, em todo o caso, ajudam somente a conservar a ausência de alternativas ao status quo. Uma ausência que se reifica, precisamente, neste desligamento do mundo: desligamo-nos de uma ideia de mundo quando o transferimos para o rosário de instantes das redes sociais; desligamo-nos da matéria, da physis em clave pré-socrática, da plena assumpção de sermos corpos vulneráveis e mortais e, nesse sentido, que cuidarmos uns dos outros é fazer da finitude um infinito, vivendo a eternidade no que há de efémero nesta passagem pela Terra. Pelo caminho, desligamo-nos da condição irreversível do próprio planeta se continuarmos a consumir desmedidamente os seus recursos, desligando-nos dos restantes seres vivos, animais, vegetais ou minerais, quer por arrogância antropocêntrica, quer por cegueira desanimalizante (esquecemo-nos, inclusive, de que também somos animais). Desligamo-nos, por fim, das interrogações violentas, dos saltos de fé, do simples vagar, correndo o risco imponderável de boiar à tona das nossas dúvidas, sem a ansiedade de ver tudo esclarecido, tudo iluminado, num estalar de dedos.

Todos estes desligamentos simultâneos desaguam num modo de existir indissociável de uma condição de perda: perda de subjectividade, perda de real, perda de mundo. E o âmago transversal aos sete capítulos de Para viver em qualquer mundo (2022) passa, justamente, à revelia de certas presciências mais apocalípticas, por admitir que, seja em que planeta – neste ou noutro qualquer que venhamos a ocupar –, seja como for a convivência, humana ou pós-humana – entre membros da mesma espécie, ou tecendo laços com máquinas sencientes talvez dotadas de uma inteligência superior à nossa –, uma vida digna de ser vivida não pode escusar-se a pensar radicalmente sobre como experiencia o tempo, que sentido entrevê nas coisas, que gestão política e económica deseja para fundar comunidades mais justas e solidárias, ou o que significa fazer e densificar lugares no tempo-espaço em que se existe. Por isso, «o caminho nunca estará em termos medo de que as experiências de humanidade deixem de ser exclusivamente humanas, ou em estranhar poder conceber-se uma tecnologia tornada humana, a ponto de padecer de humanidade como os humanos biológicos. É só disto que se trata: uma materialidade relacional que urge restabelecer» (Para viver…, p. 37).

7.

Um dos traços mais notáveis na escrita de André Barata: a partilha de um tom comum com o imponderável dos seus leitores. A partilha de um tom comum reconhece, desde logo, que pensar filosoficamente sobre as coisas, os humanos e o mundo significa elevar as coisas, os humanos e o mundo à dignidade mesma daquilo que merece atenção filosófica, ou atenção simplesmente.

Não se enrodilha em abstracções alienantes, por maior que seja a sua exuberância conceptual, o que contribuiria, de um modo contraproducente, para rarefazer ainda mais o imo existencial do mundo em que estamos. (Seria, assim, como repetir os diálogos de Platão, chegando às mesmas conclusões acerca da inverdade deste chão que pisamos, por oposição a um céu supraceleste indigno dos olhos que temos.) Nem esbanja o autor citações eloquentes, de Martin Heidegger ou Hannah Arendt, com o intuito de reforçar a autoridade crítica dos argumentos expostos.

André Barata evita a tentação dos grandes edifícios teóricos, que procuram totalizar a visão sobre as coisas. Recusando um sistema de pensamento incorruptível ou à prova de bala, aceita a força imprecisa e imprevisível das contingências: o repto «Não se existe sem equívocos» (idem, 125) poderia servir, de facto, como princípio orientador das Humanidades de hoje. O autor deixa-se contagiar – e fá-lo, em muitas passagens, com um prazer indesmentível e uma alegria empolgante – pelos acidentes de percurso, pela «solidariedade enervada da errância» (idem, p. 130), pela prática originária da filosofia assente num questionamento radical sobre tudo. Como se reabilitasse, a cada bifurcação, a célebre máxima de Terêncio: nada do que é humano nos deve ser estranho. Ou, noutros termos, quase inversos: tudo o que é humano merece ser estranhado, se desse modo atrair outros olhares e renovados espantos.

Há clareza e simplicidade no modo de expor os temas e criar relações entre eles, mas nenhuma dessas qualidades sacrifica a exigência de complexidade, sobretudo quando o foco destes três livros está em aprendermos a «viver juntos», retomando André Barata a conhecida questão de Roland Barthes (Para viver…, p. 61). Viver juntos com os outros humanos, com as suas contradições, luzes e sombras, mas igualmente com as outras espécies vivas, as plantas, as pedras, à luz de uma assertiva «razão ecológica», em detrimento da esgotante razão instrumental. Viver juntos e conscientes de que, como em mais nenhuma fase histórica da evolução humana, nunca houve tanta abundância, em termos materiais, nem tantos meios práticos para resolver injustiças gritantes de natureza socioeconómica. Viver juntos com a perturbação essencial das várias linguagens artísticas – e André Barata vai da poesia de Luiza Neto Jorge ao corpo em performance de Jackson Pollock, sem esquecer o cinema, a arte popular por excelência, a partir de filmes como Solaris (Tarkovsky, 1972), Matrix (Wachowskis, 1999), Inception (Nolan, 2010) ou Uma História de Violência (Cronenberg, 2005).

Viver juntos. O contrário de sobreviver cada um por si, não obstante todos os signos contemporâneos que se empenham em obnubilar a crescente miséria ontológica, o enfraquecimento da linguagem e da sua espessura simbólica, a avalanche da solidão depressiva. Signos que vão do efeito de presença mediado pelas redes sociais à positividade tóxica propalada por influencers, empreendedores, até mesmo por investigadores humanistas que, dedicados à leitura como acto de resistência, se sentem impelidos religiosamente a picar o ponto no Facebook, a ceder à ansiedade produtivista de mostrar o mais recente artigo publicado ou a última conferência em que se participou.

Outras derivas. A partilha de um tom comum em André Barata religa-o, por exemplo, à envolvência desarmada que se sente ao lermos Trajectos Filosóficos (2019) e O Tempo Indomado (2020), do filósofo José Gil. A vulnerabilidade de quem, pensando sobre as coisas, nitidamente se deixa afectar por elas faz sobressair, aqui e ali, laços de admiração pelo trabalho ensaístico de Rosa Maria Martelo e de Silvina Rodrigues Lopes, mostrando como a exegese literária ou o comentário fílmico fazem necessariamente ressonância com a vida, e vice-versa. O mesmo se poderia dizer de uma reabilitação poética da linguagem, mesmo em contexto de reflexão filosófica, que aproxima certos rasgos de André Barata à cadência rítmica de Jean-Luc Nancy, companheiros de viagem nos trilhos da fenomenologia (exercícios possíveis: reler Herberto Helder, Rui Nunes ou Maria Gabriela Llansol à luz do que pensa André Barata sobre «a revolução relacional com a matéria», o encontro com «o irreversível» ou a heurística da «errância»).

Last but not least, salientar o optimismo gnosiológico deste filósofo português, ou a sua recusa em ceder a uma certa compulsão apocalíptica. A vontade de pensar-imaginar o futuro, restabelecendo a jouissance imanente da matéria e o direito congénito ao inesperado da vida, trazem à colação, por exemplo, (1) A Vida das Plantas (2019), de Emanuele Coccia (leia-se o capítulo «Copernicando, revolucionando», de André Barata, à luz ecológica da vida como «a forma por excelência do heliocentrismo», segundo Coccia, p. 123, em nome de um humanismo não-antropocêntrico); (2) o livro Novacene (2020), de James Lovelock, autor da célebre «hipótese de Gaia», segundo o qual é com naturalidade que devemos imaginar a nossa própria extinção como espécie, caso o futuro da Terra esteja destinado evolutivamente aos autómatos da bioengenharia, numa nova era que inclua no código da vida – RNA e DNA – a presença de códigos de informação digital que serão programados, já não por humanos, mas por andróides e ciborgues; ou (3) Mundo Subterrâneo (2021), de Robert Macfarlane, relatando viagens do autor a locais insólitos do planeta, desde grutas naturais em geografias remotas até a um conjunto de estruturas subterrâneas altamente complexas, montadas para resistirem a eventuais desastres nucleares ou a uma nova era glaciar. Exemplo notável de um ethos ecológico, Mundo Subterrâneo desperta no chão mais raso uma força incrivelmente mágica: «Quando observadas através dos olhos do tempo profundo, coisas que pareciam inertes ganham vida. Revelam-se novas responsabilidades. Uma sociabilidade existencial salta-nos à vista e à mente. O mundo torna-se nova e misteriosamente heterogéneo e dinâmico. O gelo quebra-se. As rochas sofrem marés. As montanhas vazam e enchem. A pedra pulsa. Vivemos numa Terra inquieta» (Mundo Subterrâneo, p. 26).

Uma brevíssima nota de André Barata, colocada na página 11 do livro Para viver em qualquer mundo, segue à boleia da inteligência sensível com que Robert Macfarlane desposa o sentido do chão. Nessa nota de abertura, poesia e pensamento conjugam-se para que nos seja endereçado este convite: «Até connosco as pedras dançam e flutuam. Basta aceitar a solidariedade discreta das coisas.» Basta aceitar, desdobrando este relacionamento solidário, as condições que potenciam o acontecimento do encontro. Não mais segundo o molde antropocêntrico e antropomórfico, não mais tomando os outros, os animais ou as coisas como meios que intensificam, ou corroboram, a imagem de humanidade que mais convém a um sentimento inegociável de poder dominante. Mas antes «na compreensão dos modos de ser humanos pela perspectiva da matéria, o que nela haja de fundamentalmente inerente à compreensão do que é uma relação» (Para viver…, p. 82). Como este «jornal esquecido» que o poeta Tomas Tranströmer reaprendeu a ver à luz do tempo profundo:

8.

A 18 de Junho de 2022, André Barata esteve em Castelo Branco, a convite da associação Terceira Pessoa, para participar na nona edição do «Serviço Público». Fim de tarde, dia de sol, ao ar livre: nas escadas do Jardim do Paço, uma plateia de várias idades, com experiências e motivações distintas, aparece para escutar e intervir, surpreendendo súbitos desvios, cavando enxertos no terreno movediço da conversa. Um encontro potenciado pelos livros de André Barata mas, sobretudo, pelo tom comum de certas angústias, de alguns nós apertados, de feridas em aberto que, com maior ou menor clarividência, com maior ou menor aparato crítico, apelam à contingência das vidas que somos, à pesagem dos nossos corpos na superfície do mundo. A época é esta, a Terra é aqui, os nomes são estes, por agora.

(Por agora? Soa a prémio de consolação, um lanho fatalista por onde o real nos dói, escoando. Mas agora não deixa de ser um deíctico: o que a mim me paralisa, em ti é recomeço. Que o agora devenha ágora, onde os corpos passam e se cruzam, onde a relação acontece e, por essa via, se relativizam os sentidos absolutos, assim como a imagem da época, da Terra e dos nomes que usamos.)

«Mas, afinal, o que é pensar?», arremessa alguém nos interstícios, uma voz elevando-se dos últimos degraus. E desnuda-se precisamente aí, na forma mais prosaica de se usar o discurso, um assomo intempestivo, flagrantemente pré-socrático. Primeiro, fazendo uma pergunta (perguntar é perturbar, fazer tremer a água morta do lago, sentir como é granulosa a dúbia lisura do consenso). Segundo, fazendo uma pergunta à imagem de quem acaba de nascer, como as crianças diante das nuvens ou das ondas no mar, nessa alegria desavergonhada de ver com as pontas dos dedos («o que é pensar?», «o que é o que é?», «porquê isto em vez de nada?», «porquê perguntar?» – há uma trapalhice alucinada neste elenco, espécie de vertigem que apetece estender, o gargalhar de uma criança que nos provoca com a sua vontade de vida). Depois, tocando nestes verbos indómitos, como «pensar», tão embalsados num pendor abstracto, reféns de um idealismo inacessível, espessamente livresco – e, todavia, naquelas escadas, o granito ainda quente, os arbustos em volta, eis que «pensar» vem à presença e nos pesa, é um lampejo pesante, um corpo com espessura, segundo Jean-Luc Nancy. O pensamento é, pois, matéria: não apenas ideia, evanescência mental ou ente abstracto, mas impacto no rosto, sobrolho franzido, presença nervosa. A pergunta estampa-se-nos toda na cara, devém muscular. Mexemos as mãos para que o «pensar» não se alue, agarrando-o à terra do corpo.

Pensar é matéria, tão opaca e tangível como a própria pele e a pele de quem se senta ao pé de nós. Uma distância na proximidade, um longe selado no perto. «Pensar» põe-nos, de facto, também ao pé de nós mesmos: ao lado das coisas, à beira dos outros. Não em vez das coisas, nem no lugar dos outros. Não para decifrar a esfinge, nem dominar a chave que desarmadilha este ou aquele sentido do mundo. Pelo contrário: para que um mundo de sentido manifestamente se aclare, diante de nós e connosco. Sabendo estar, reaprendendo a estar, animais rentes à orla do real, sem pedir nada em troca que não a «justa luz do dia» (Sophia). Na iminência de um recomeço, num encontro que dessele uma radiância de festa.

9.

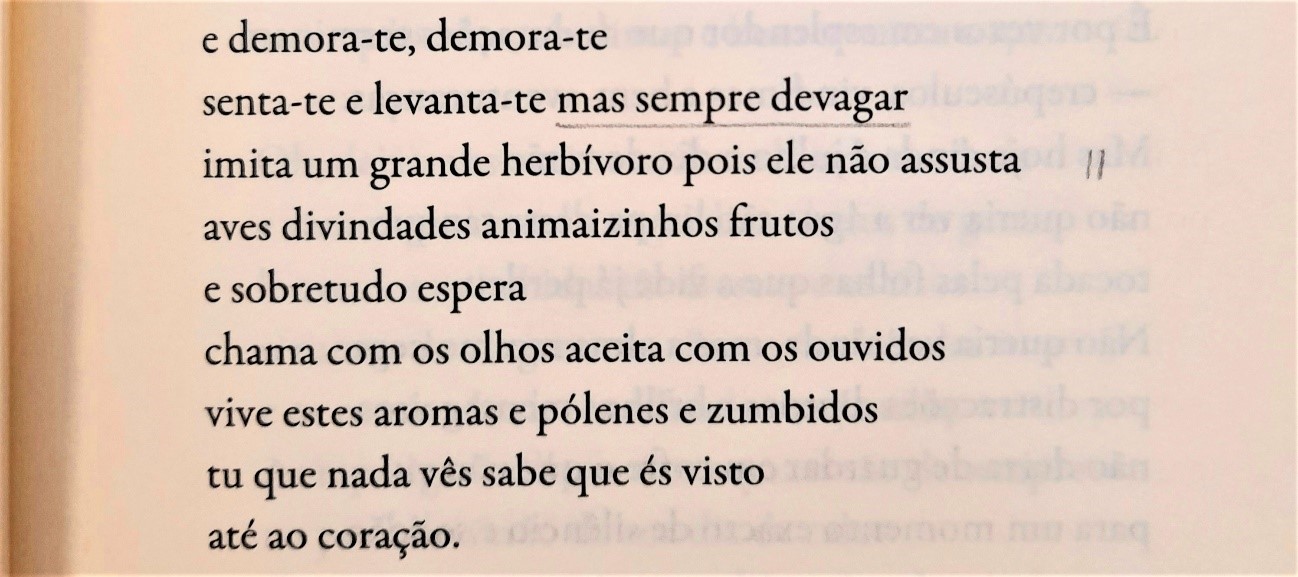

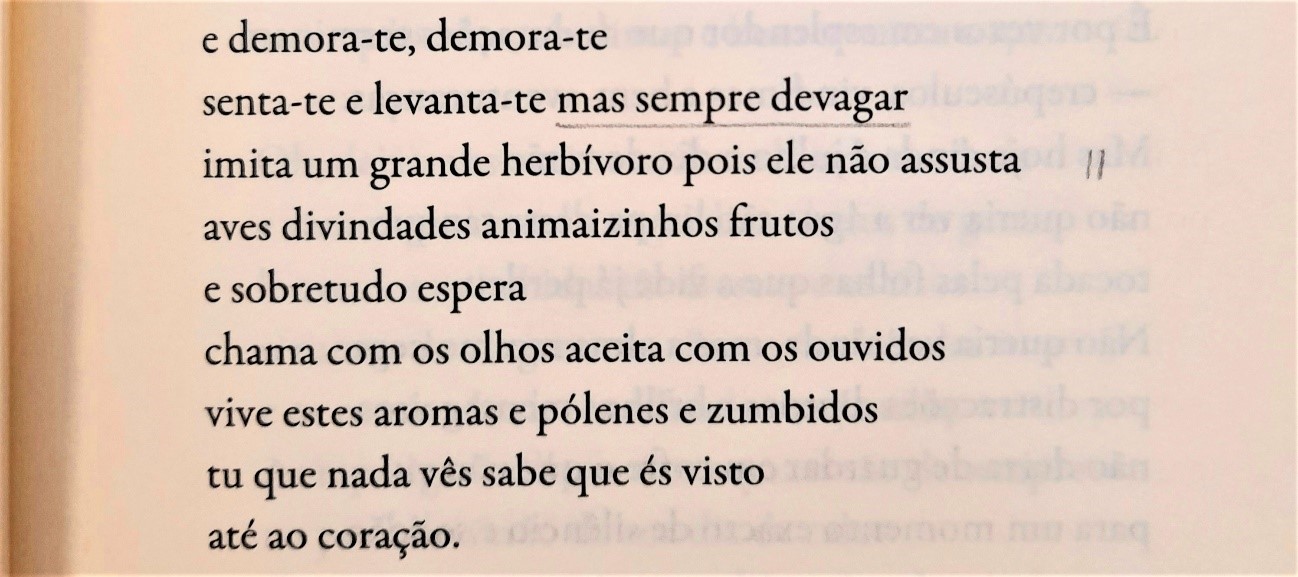

De um poema de Carlos Poças Falcão, no livro Arte Nenhuma (2020), que dá a ver de forma tão jubilosa a solidariedade discreta entre nós, os lugares e as coisas:

1.

«O que há a fazer é sermos muito melhores a apanhar boleias, do sol, do mar e da inteligência técnica da vida natural do mundo. Tentarmos viver sendo do mundo, cada vez mais do mundo, compreendendo e respeitando a sua inteligência, e não num pós-mundo.» (André Barata, E se parássemos de sobreviver?, 2018, p. 72.)

«No humano, o que tem de estar em jogo é uma existência, não um existente. Mesmo se este fosse um deus. As últimas palavras de Cyborg Manifesto [de Donna Haraway, 1983] não poderiam ser mais iluminadoras desta concepção do humano: ‘Embora ambas estejam ligadas numa dança em espiral, eu preferia ser uma cyborg do que uma deusa.’ E Roy, já muito perto do final de Blade Runner, mata o seu próprio criador. Sobreviver aos limites, e às suas revoluções, significa manter as coisas humanas, apenas humanas. E para isso, não menos do que nos anos 80, faz sentido hoje sugerir: Let’s cyborg the Humanities!» (André Barata, O desligamento do mundo, 2020, pp. 112.)

«O segredo da matéria é ser memória.» (André Barata, Para viver em qualquer mundo, 2022, p. 72.)

2.

Percorrendo os três livros mais recentes de André Barata, entremeando-os com entrevistas dispersas, vídeos e comunicações avulsas do filósofo e professor da Universidade da Beira Interior, há uma obviedade tópica que se impõe, tanto mais necessária quanto mais prontamente a descartamos por ser, justamente, demasiado óbvia, por demais pegada à anódina e anónima contingência da vida. Concretizo: nenhum de nós, pura e simplesmente, é aquilo que diz ou julga ser na exorbitância incaptável do presente; ninguém condiz, num absolutismo total, com a sua presença instantânea, ou com o instante em que o presente ressalta e fugazmente se pensa como tal, isto é, como presente a acontecer. Ou seja: não caímos a cada momento de paraquedas no real, como se não tivéssemos connosco todo o nosso passado, toda uma insondável noite do mundo, de mundos que nem sabemos muito bem o que são, alguns deles feitos da mesma matéria que os sonhos, os desejos e as virtualidades com que vitalmente nos excedemos, como membros de uma espécie cuja medida do humano não tem feito outra coisa senão quebrar o molde, transgredir a medida.

Existir no momento presente, ou existir na plenitude humana, comparecendo plenamente com aquilo que somos, com os outros, os lugares, as coisas e os animais, acontece sempre a meio, in medias res, como se apanhássemos «boleias», para usar uma imagem de André Barata. Quer a título individual, indo à boleia de tudo o que contribuiu, directa e indirectamente, para que sejamos o que somos hoje, com as nossas convicções e dúvidas, as areias movediças da nossa identidade, mais os livros lidos, os filmes vistos, as memórias, encontros e afinidades electivas. Quer a título transpessoal, indo à boleia do que nos situa historicamente como a espécie animal que somos, conscientes da irreversibilidade dos acontecimentos históricos, cientes das progressivas mutações culturais de que somos, com maior ou menor sentido crítico, ora sujeitos ora objectos, cúmplices da espiral onde barbárie e cultura, ou os monstra e os astra, progridem juntos. À maneira das pranchas com que Aby Warburg compôs o seu atlas Mnemosyne, no princípio do século, espacializando a ordem do tempo, espalmando as estórias da História: somos, a cada segundo passa, contemporâneos de tudo e de todos, vizinhos da arte rupestre de Lascaux ao pé das câmaras de gás de Treblinka, dispondo lado a lado um solene ícone medieval e o ar de pose numa selfie.

Acontecemos, aqui e agora, com tudo isto. Presumir o contrário é fazer do presente um tempo invivível, que passa sem acontecer verdadeiramente, alienado em relação a nós, e nós em relação a ele.

De resto: «Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer?» – interroga-se a voz que narra em A Hora da Estrela (1977), de Clarice Lispector. Neste sentido, estamos continuamente a abrir a possibilidade de um recomeço, estamos sempre em vias de recomeçar no dorso desta viagem. Como visitantes que, justamente, não somente passam pelos lugares, como são também atravessados por eles: «É a minha própria casa», escreve Maria Gabriela Llansol, «mas creio que vim fazer uma visita a alguém» (Um Falcão no Punho, 1985). Sem o peso oneroso do domínio das coisas, nem o poder que advém da ilusão de tudo conhecer; mas, pelo contrário, tornando as coisas, os lugares – «a minha própria casa» – e os outros, humanos e não-humanos, como formas de companhia, outros modos de presença que colorizam e ampliam o mundo em que estamos e o que nele(s) irradia surpresa, dúvida, abismo.

3.

Recomeço, por isso, com o poema «O Rei de Ítaca» de Sophia de Mello Breyner Andresen, do livro O Nome das Coisas (1977):

A consequência extrema do «erro» em que estamos, na qualidade de figurantes exímios desta «civilização», foi a mão ter-se desligado do pensamento. O pendor sentencioso dos dois primeiros versos, o seu recorte ferino de clareza, o rigor da simplicidade, como se Sophia não mais fizesse do que legendar a própria vontade imanente de o mundo falar de si por palavras humanamente exclusivas – tudo isto contribui para acentuar o logro civilizacional, a impostura embandeirada de um «conhecimento» elevado à condição de fazer sistema, assente em abstracções, como os intocáveis arquétipos de Platão, desmerecendo sempre o real sensível em nome de uma hipótese de mundo a que, porventura, só pela morte acedemos. A singularidade de Ulisses, segundo a voz do poema, reforça o estatuto fraudulento deste saber: o «rei de Ítaca», ardiloso aventureiro da Odisseia homérica, não se deixava ensimesmar pela autoridade que detinha, exibindo a famosa astúcia como Narciso no espelho da água. O verdadeiro saber seria indiscernível do contacto com os utensílios e a terra, como se aí Ulisses fundasse, com os seus servos, artesãos e camponeses, uma comunidade horizontal, lançando à terra a primeira semente de uma democracia por vir. Já num poema anterior do mesmo livro, «Esteira e Cesto», como outra aba de um mesmo díptico que o poema «O Rei de Ítaca» completaria, Sophia reitera este sentido integral de sabedoria como um entrançamento, esse laço profundo entre o pensamento e a mão:

Sophia usa o verbo «desligar», e André Barata explora os meandros do «desligamento» na contemporaneidade, naquele que é o segundo de três livros de filosofia social, editados pela Documenta: O desligamento do mundo e a questão do humano (2020). Antes deste havia publicado E se parássemos de sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo (2018), fechando este tríptico com o tom saudavelmente optimista do livro Para viver em qualquer mundo. Nós, os lugares e as coisas (2022).

Poder-se-ia arriscar esta pergunta, retomando a denúncia de Sophia: será possível o pensamento religar-se à mão? E que significa isso nos tempos que correm – tempos, literalmente, que correm, que derrapam, que expulsam toda e qualquer possibilidade de pausa, interrupção, atrito? E em que condições pode acontecer esse religamento, ou que condições é urgente mudar para que o pensamento religado à mão não figure tão-só como um eloquente desvario, mera pólvora seca que se perde, inaudível, no ruído geral?

4.

André Barata não é um apocalítico. Quer dizer: não se deixa alinhar pela tradição judaico-cristã de pensamento de que somos herdeiros, fazendo coincidir no Apocalipse um momento de revelação e um desastre irreversível. Somos tentados a interpretar situações de maior agudeza como se de escolas se tratassem: num momento de crise, em instantes de aflição, estará alhures uma lição por decifrar, um sentido latente com o qual a dor se redime e a aprendizagem se eleva. Nesta linha – e não faço mais do que parafrasear um outro filósofo, Peter Sloterdijk –, o instante de maior clarividência, como portas e janelas escancaradas das quais irradiasse a mais límpida verdade, dar-se-ia apenas no colapso do mundo, no fim de todos os fins, quando já não restassem mais tempo nem mais algum lugar para podermos, enfim, recomeçar o estado das coisas, reparar o erro, falhar melhor.

É urgente, por isso, romper com este elo indefectível entre clarividência e apocalipse, entre eclosão moral e irreversibilidade. E é a esse desafio que André Barata se lança: não ser apocalíptico, como mais um arauto do fim que recusa a vida, na sua multiplicidade, em nome de um qualquer paraíso perdido consabidamente irresgatável. No entanto, esta atitude filosófica exige, ao mesmo tempo, que não se oblitere o que é, de facto, um apocalipse em curso, a todos os níveis, como um feixe simultâneo de correlativas tragédias: impossível fugir às responsabilidades trazidas pelos cataclismos ambientais, as alterações climáticas, as clivagens atrozes no domínio económico, as crises migratórias, as tensões sociais crescentes, a violência estatal, as guerras, a desumanização. Repare-se como o efeito paralisante desta listagem, acentuando a nossa impotência perante estas enormidades insolúveis, parece apelar subterraneamente aos nossos instintos tanatológicos: como se o mundo, enquanto totalidade absurda, devindo este não-lugar inabitável que não sabemos reparar, merecesse sucumbir de uma só vez.

Reconhecendo à partida que os problemas globais, justamente porque o são, se condicionam uns aos outros, que o estado de crise é a regra, e não a excepção, no modo de existência do capitalismo, André Barata propõe que se deslasse a espessura impenetrável desta imagem suicidária do mundo – começando por deslassar a imagem contínua do tempo com que este mundo recai sobre nós, como um penedo colossal que, todos os dias, de hora em hora, faz reincarnar no comum dos mortais a danação de um Atlas ou um Sísifo.

Um tempo contínuo, achatado, aplanado – um tempo que André Barata descreve como «sem fissuras» rege as nossas existências na era do capitalismo global. Como um tempo em estado puro, logo transcendental, e por isso imunizado contra a liminar circunstância de sermos corpos, de existirmos à superfície da Terra, condicionados pela nossa mortalidade e duração. Um tempo que surge já dado, como dado bruto, que invalida o inesperado da nossa presença, como se, na prática, não existíssemos. Ora, enquanto não pudermos levar existências temporais que tenham sentido – o direito pleno a viver e não a sobreviver –, enquanto se reificar a aparência de que o real já existe todo feito, e não por fazer, não nos podemos considerar genuinamente como sujeitos políticos.

Por sua vez, a partir do momento em que a razão de ser do trabalho é integralmente confiscada pela necessidade de ter rendimento, por um lado, e se o rendimento auferido nunca é suficiente para que, num plano geral, uma vivência plena se demarque de uma lógica de sobrevivência, por outro, podemos falar sem escrúpulos de uma «ditadura do tempo»: vidas postas ao serviço de uma produtividade ilimitada, de uma obsolescência consumista, de uma ubiquidade quantificadora, subjugando-se a soberania das escolhas políticas aos ditames económico-financeiros (a este nível, segundo André Barata, o sistema de crédito social chinês constitui um dos exemplos da impessoalização do tempo, tomando neste caso proporções inquietantemente distópicas). Na era da automação cada vez mais evoluída, quando parecem estar reunidas condições suficientes para libertar os humanos de tarefas exequíveis por máquinas, os humanos são cada vez mais interpelados enquanto máquinas: como se munidos de um prosaico interruptor, pudessem ser ligados e desligados consoante as necessidades de produção, as metas a cumprir, os lucros a gerar.

Esta dessubjectivação do tempo, esfarelando o que há de segredo, de imaginário e de visceral numa singularidade, tornando-a puro objecto manuseável e consumível, encontra o seu átimo nas redes sociais, no tempo contínuo da nossa presença online como o de uma disponibilidade total, sem hiatos. Da mesma forma que a razão instrumental extractivista se serve da Terra como um meio inesgotável para obter recursos naturais, também o sistema algorítmico reduz o pretenso enigma existencial de cada um à transparência inerte de uma base de dados. Existimos virtualmente na medida em que passamos a integrar, sem fissuras, o continuum comunicativo, os fluxos de informação, os ritmos comuns da aceleração, esbatendo-se as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de lazer, entre ruído e silêncio. «A presença de tudo. O presente de tudo. O simultâneo. O número. A nitidez que impede» – eis como Rui Nunes apresenta, em Baixo Contínuo, a impossibilidade de sermos mundo no mundo, quando este se desrealiza e se evade para os universos da desmaterialização virtual, um dos muitos «escafandros» que, segundo André Barata, usamos para forrar corpos, coisas, experiências, lugares, cada qual preservado no seu invólucro, impermeável à boa contaminação da vida pela vida, intolerante à espera, ao silêncio, à ausência de reacção.

Escreve o filósofo: «Forçarmo-nos a ser abstractos em vida, a incorporar a abstracção no concreto é como uma dominação da teoria sobre a práxis, ou da necessidade sobre a contingência, ou ainda, de uma concepção unilateral de natureza, desligada, mas opressora da cultura e da história. Em vez da reivindicação de que a natureza é, afinal, cultura, pelo contrário impõe-se a ideia, como uma necessidade incontornável, de que a história é natureza por outros meios. A globalização é, na verdade, só o nome da situação planetária de já só termos um espaço concreto, um tempo concreto e um lugar concreto, como se fosse a inevitabilidade de uma natureza das coisas. E não é exagero ver na resposta das sociedades à pandemia da covid-19, nos anos 2020 e 2021, talvez o mais global e acelerado exercício de massiva incorporação do abstracto nas vidas concretas. Se subsistiam temporalidades e espacialidades até então, no grande confinamento transmutaram-se em abstracções concentradas na casa de cada um, diante de monitores, a preencher o campo visual todo, sobrando só restos periféricos» (Para viver em qualquer mundo, pp. 16-7).

5.

«Ulisses rei de Ítaca carpinteirou seu barco». Saramago sabia de cor este verso e foi com alegria que o citou numa carta endereçada a Sophia de Mello Breyner, felicitando-a pelo Prémio Camões, em 1999. À luz da imensa e inventiva obra do escritor, conhecendo um pouco do seu trilho profissional anterior ao ofício da escrita – a dada altura, trabalhara como serralheiro mecânico –, sublinhando as convicções materialistas no seu modo de entender as dinâmicas dos humanos no mundo, este verso tão claro de Sophia, de uma nudez quase rude na sua afloração poética, parece criar uma feliz ressonância com o tempo vivível nos seus romances, os gestos demorados no fazer das coisas, a compreensão generosa da matéria relacional.

Quer se trate da construção da passarola no Memorial do Convento, esse prodígio tecnocientífico que muito deve aos olhos mágicos de Blimunda, quer se trate do barro elementar de Cipriano Algor, o oleiro do romance A Caverna (2000), com o qual vai moldando cântaros, primeiro, e bonecos decorativos, depois. Seja, portanto, para subverter as leis da física com altos voos, seja para rechear o espaço doméstico com utensílios mundanos, as personagens de Saramago tocam de facto nas coisas, contemplam a matéria de que são feitas, reparam nos seus veios, rugosidades e estrias, atestando a alteridade incontível da sua presença. Não cessam, pois, de «carpinteirar» o real que têm por morada e memória. São personagens que dão tempo ao tempo, procurando existências fruíveis, com «aroma» (Byung-Chul Han), cultivando relações de sentido entre si, os lugares e as materialidades que são «o abecedário em relevo do mundo» (Saramago, A Caverna, p. 83). Um pouco como os skaters, segundo André Barata.

Os skaters existem nos espaços da cidade à revelia da maré desmaterializante da ubiquidade digital. São uma espécie de tribo resistente, fazendo lugar nos esconsos urbanos, criando uma comunidade que reabilita o sentido de um lanço de escadas, de um gradeamento, de um insuspeito ângulo na esquina. Contra a assepsia homogeneizante dos não-lugares, meros sítios de passagem onde o tempo não vinga, os skaters criam efectivamente lugares por onde passam: com os seus truques acrobáticos, a sua alegria de corpos presentes, reacendem uma espécie de fulgor mágico na cinza urbana do betão. O próprio corpo está, ou acontece, em absoluta imanência, comparecendo plenamente na prática desta modalidade: é, pois, um corpo de carne e osso aquele que ressalta no skate, que arrisca a fatalidade do choque, dos joelhos em ferida, de um arranhão na face. Um corpo que convive alegremente com a sujidade, a impureza do chão, o suor e os cheiros, a profusa opacidade do mundo, atenuando-se na prática a neurose imunitária com que, de um modo geral, nos protegemos do que é exterior aos nossos corpos individuais (a chamada «sociedade paliativa», segundo Byung-Chul Han, que parece totalmente intolerante à dor e a um convívio salutar com as próprias fragilidades).

Filhos indisciplinados da matéria, os skaters não se evadem para a espectralidade online, para modos de existência destituídos da visceralidade do corpo: pelo contrário, reafirmam-se enquanto matéria, humanos por entre o húmus, singularidades que eternizam, a cada pirueta ou deslize, o ápice fulgurante do agora. E que se eternizam, a si mesmos, no instante desse ápice, no imo da vertigem, como quem mata a própria morte na alegria de viver. Melhor: de conviver.

Tal como Ulisses visto por Sophia, nos skaters o pensamento continua ligado à mão. O que instiga André Barata a concluir o seguinte, num rasgo crítico que merece ser citado na íntegra: «Idealmente, a mais pura transparência, se perfeita, não tem materialidade. Como uma gravação digital não tem ruído. A perda da materialidade e de capacidade de sermos sujeitos vão lado a lado num tempo em que o processo global nos interpreta, acima de tudo, como ruído. O democrata e o trabalhador, as emoções de cada um deles, são tratados como ruído a canalizar para lugares em que se possam exprimir de forma inócua, sem perturbar os processos em curso e as suas metas de eficiência, metas cada vez mais intolerantes, desde logo com as crianças que não são ou não querem ser prodígios nas nossas escolas, depois com elas na rua, depois com a própria ideia de rua pública, anónima, de todos, depois com a liberdade, a do skater, mas também a do skater que há dentro de cada um.» (O desligamento do mundo, p. 73).

6.

E se parássemos de sobreviver? (2018) convida a que se interrogue radicalmente se o caminho que se tem vindo a trilhar no neocapitalismo pós-industrial constitui, primeiro, um verdadeiro caminho e, segundo, se deverá continuar a ser feito nos mesmos moldes sistémicos, visando as mesmas metas: maior competitividade, maior fluidez e flexibilização, índices de produtividade – este modo de ser neoliberal entranhado até aos ossos. E, daí, uma pergunta que urge ser feita: o que é, afinal, um caminho? E outra: para onde vamos – ou aonde somos levados?

Desconsiderar ou invalidar a cesura radical que este questionamento propõe implica a consolidação crescente do tipo de realidade que é a d’O desligamento do mundo (2020), um título passível de gerar alguns equívocos ingratos. Não se trata de interromper pontualmente o modo de existência neoliberal em que estamos embebidos – como quem decide desligar-se mais vezes, ou por hiatos temporais mais longos, de toda a conectividade online, abrindo menos vezes a conta do Facebook, desactivando notificações, ou respondendo a emails apenas a uma determinada hora do dia. O regime sobrevivencialista, afinal, convive tranquilamente com estes exercícios individuais, a par de sessões de mindfulness e outros paliativos que, em todo o caso, ajudam somente a conservar a ausência de alternativas ao status quo. Uma ausência que se reifica, precisamente, neste desligamento do mundo: desligamo-nos de uma ideia de mundo quando o transferimos para o rosário de instantes das redes sociais; desligamo-nos da matéria, da physis em clave pré-socrática, da plena assumpção de sermos corpos vulneráveis e mortais e, nesse sentido, que cuidarmos uns dos outros é fazer da finitude um infinito, vivendo a eternidade no que há de efémero nesta passagem pela Terra. Pelo caminho, desligamo-nos da condição irreversível do próprio planeta se continuarmos a consumir desmedidamente os seus recursos, desligando-nos dos restantes seres vivos, animais, vegetais ou minerais, quer por arrogância antropocêntrica, quer por cegueira desanimalizante (esquecemo-nos, inclusive, de que também somos animais). Desligamo-nos, por fim, das interrogações violentas, dos saltos de fé, do simples vagar, correndo o risco imponderável de boiar à tona das nossas dúvidas, sem a ansiedade de ver tudo esclarecido, tudo iluminado, num estalar de dedos.

Todos estes desligamentos simultâneos desaguam num modo de existir indissociável de uma condição de perda: perda de subjectividade, perda de real, perda de mundo. E o âmago transversal aos sete capítulos de Para viver em qualquer mundo (2022) passa, justamente, à revelia de certas presciências mais apocalípticas, por admitir que, seja em que planeta – neste ou noutro qualquer que venhamos a ocupar –, seja como for a convivência, humana ou pós-humana – entre membros da mesma espécie, ou tecendo laços com máquinas sencientes talvez dotadas de uma inteligência superior à nossa –, uma vida digna de ser vivida não pode escusar-se a pensar radicalmente sobre como experiencia o tempo, que sentido entrevê nas coisas, que gestão política e económica deseja para fundar comunidades mais justas e solidárias, ou o que significa fazer e densificar lugares no tempo-espaço em que se existe. Por isso, «o caminho nunca estará em termos medo de que as experiências de humanidade deixem de ser exclusivamente humanas, ou em estranhar poder conceber-se uma tecnologia tornada humana, a ponto de padecer de humanidade como os humanos biológicos. É só disto que se trata: uma materialidade relacional que urge restabelecer» (Para viver…, p. 37).

7.

Um dos traços mais notáveis na escrita de André Barata: a partilha de um tom comum com o imponderável dos seus leitores. A partilha de um tom comum reconhece, desde logo, que pensar filosoficamente sobre as coisas, os humanos e o mundo significa elevar as coisas, os humanos e o mundo à dignidade mesma daquilo que merece atenção filosófica, ou atenção simplesmente.

Não se enrodilha em abstracções alienantes, por maior que seja a sua exuberância conceptual, o que contribuiria, de um modo contraproducente, para rarefazer ainda mais o imo existencial do mundo em que estamos. (Seria, assim, como repetir os diálogos de Platão, chegando às mesmas conclusões acerca da inverdade deste chão que pisamos, por oposição a um céu supraceleste indigno dos olhos que temos.) Nem esbanja o autor citações eloquentes, de Martin Heidegger ou Hannah Arendt, com o intuito de reforçar a autoridade crítica dos argumentos expostos.

André Barata evita a tentação dos grandes edifícios teóricos, que procuram totalizar a visão sobre as coisas. Recusando um sistema de pensamento incorruptível ou à prova de bala, aceita a força imprecisa e imprevisível das contingências: o repto «Não se existe sem equívocos» (idem, 125) poderia servir, de facto, como princípio orientador das Humanidades de hoje. O autor deixa-se contagiar – e fá-lo, em muitas passagens, com um prazer indesmentível e uma alegria empolgante – pelos acidentes de percurso, pela «solidariedade enervada da errância» (idem, p. 130), pela prática originária da filosofia assente num questionamento radical sobre tudo. Como se reabilitasse, a cada bifurcação, a célebre máxima de Terêncio: nada do que é humano nos deve ser estranho. Ou, noutros termos, quase inversos: tudo o que é humano merece ser estranhado, se desse modo atrair outros olhares e renovados espantos.

Há clareza e simplicidade no modo de expor os temas e criar relações entre eles, mas nenhuma dessas qualidades sacrifica a exigência de complexidade, sobretudo quando o foco destes três livros está em aprendermos a «viver juntos», retomando André Barata a conhecida questão de Roland Barthes (Para viver…, p. 61). Viver juntos com os outros humanos, com as suas contradições, luzes e sombras, mas igualmente com as outras espécies vivas, as plantas, as pedras, à luz de uma assertiva «razão ecológica», em detrimento da esgotante razão instrumental. Viver juntos e conscientes de que, como em mais nenhuma fase histórica da evolução humana, nunca houve tanta abundância, em termos materiais, nem tantos meios práticos para resolver injustiças gritantes de natureza socioeconómica. Viver juntos com a perturbação essencial das várias linguagens artísticas – e André Barata vai da poesia de Luiza Neto Jorge ao corpo em performance de Jackson Pollock, sem esquecer o cinema, a arte popular por excelência, a partir de filmes como Solaris (Tarkovsky, 1972), Matrix (Wachowskis, 1999), Inception (Nolan, 2010) ou Uma História de Violência (Cronenberg, 2005).

Viver juntos. O contrário de sobreviver cada um por si, não obstante todos os signos contemporâneos que se empenham em obnubilar a crescente miséria ontológica, o enfraquecimento da linguagem e da sua espessura simbólica, a avalanche da solidão depressiva. Signos que vão do efeito de presença mediado pelas redes sociais à positividade tóxica propalada por influencers, empreendedores, até mesmo por investigadores humanistas que, dedicados à leitura como acto de resistência, se sentem impelidos religiosamente a picar o ponto no Facebook, a ceder à ansiedade produtivista de mostrar o mais recente artigo publicado ou a última conferência em que se participou.

Outras derivas. A partilha de um tom comum em André Barata religa-o, por exemplo, à envolvência desarmada que se sente ao lermos Trajectos Filosóficos (2019) e O Tempo Indomado (2020), do filósofo José Gil. A vulnerabilidade de quem, pensando sobre as coisas, nitidamente se deixa afectar por elas faz sobressair, aqui e ali, laços de admiração pelo trabalho ensaístico de Rosa Maria Martelo e de Silvina Rodrigues Lopes, mostrando como a exegese literária ou o comentário fílmico fazem necessariamente ressonância com a vida, e vice-versa. O mesmo se poderia dizer de uma reabilitação poética da linguagem, mesmo em contexto de reflexão filosófica, que aproxima certos rasgos de André Barata à cadência rítmica de Jean-Luc Nancy, companheiros de viagem nos trilhos da fenomenologia (exercícios possíveis: reler Herberto Helder, Rui Nunes ou Maria Gabriela Llansol à luz do que pensa André Barata sobre «a revolução relacional com a matéria», o encontro com «o irreversível» ou a heurística da «errância»).

Last but not least, salientar o optimismo gnosiológico deste filósofo português, ou a sua recusa em ceder a uma certa compulsão apocalíptica. A vontade de pensar-imaginar o futuro, restabelecendo a jouissance imanente da matéria e o direito congénito ao inesperado da vida, trazem à colação, por exemplo, (1) A Vida das Plantas (2019), de Emanuele Coccia (leia-se o capítulo «Copernicando, revolucionando», de André Barata, à luz ecológica da vida como «a forma por excelência do heliocentrismo», segundo Coccia, p. 123, em nome de um humanismo não-antropocêntrico); (2) o livro Novacene (2020), de James Lovelock, autor da célebre «hipótese de Gaia», segundo o qual é com naturalidade que devemos imaginar a nossa própria extinção como espécie, caso o futuro da Terra esteja destinado evolutivamente aos autómatos da bioengenharia, numa nova era que inclua no código da vida – RNA e DNA – a presença de códigos de informação digital que serão programados, já não por humanos, mas por andróides e ciborgues; ou (3) Mundo Subterrâneo (2021), de Robert Macfarlane, relatando viagens do autor a locais insólitos do planeta, desde grutas naturais em geografias remotas até a um conjunto de estruturas subterrâneas altamente complexas, montadas para resistirem a eventuais desastres nucleares ou a uma nova era glaciar. Exemplo notável de um ethos ecológico, Mundo Subterrâneo desperta no chão mais raso uma força incrivelmente mágica: «Quando observadas através dos olhos do tempo profundo, coisas que pareciam inertes ganham vida. Revelam-se novas responsabilidades. Uma sociabilidade existencial salta-nos à vista e à mente. O mundo torna-se nova e misteriosamente heterogéneo e dinâmico. O gelo quebra-se. As rochas sofrem marés. As montanhas vazam e enchem. A pedra pulsa. Vivemos numa Terra inquieta» (Mundo Subterrâneo, p. 26).

Uma brevíssima nota de André Barata, colocada na página 11 do livro Para viver em qualquer mundo, segue à boleia da inteligência sensível com que Robert Macfarlane desposa o sentido do chão. Nessa nota de abertura, poesia e pensamento conjugam-se para que nos seja endereçado este convite: «Até connosco as pedras dançam e flutuam. Basta aceitar a solidariedade discreta das coisas.» Basta aceitar, desdobrando este relacionamento solidário, as condições que potenciam o acontecimento do encontro. Não mais segundo o molde antropocêntrico e antropomórfico, não mais tomando os outros, os animais ou as coisas como meios que intensificam, ou corroboram, a imagem de humanidade que mais convém a um sentimento inegociável de poder dominante. Mas antes «na compreensão dos modos de ser humanos pela perspectiva da matéria, o que nela haja de fundamentalmente inerente à compreensão do que é uma relação» (Para viver…, p. 82). Como este «jornal esquecido» que o poeta Tomas Tranströmer reaprendeu a ver à luz do tempo profundo:

8.

A 18 de Junho de 2022, André Barata esteve em Castelo Branco, a convite da associação Terceira Pessoa, para participar na nona edição do «Serviço Público». Fim de tarde, dia de sol, ao ar livre: nas escadas do Jardim do Paço, uma plateia de várias idades, com experiências e motivações distintas, aparece para escutar e intervir, surpreendendo súbitos desvios, cavando enxertos no terreno movediço da conversa. Um encontro potenciado pelos livros de André Barata mas, sobretudo, pelo tom comum de certas angústias, de alguns nós apertados, de feridas em aberto que, com maior ou menor clarividência, com maior ou menor aparato crítico, apelam à contingência das vidas que somos, à pesagem dos nossos corpos na superfície do mundo. A época é esta, a Terra é aqui, os nomes são estes, por agora.

(Por agora? Soa a prémio de consolação, um lanho fatalista por onde o real nos dói, escoando. Mas agora não deixa de ser um deíctico: o que a mim me paralisa, em ti é recomeço. Que o agora devenha ágora, onde os corpos passam e se cruzam, onde a relação acontece e, por essa via, se relativizam os sentidos absolutos, assim como a imagem da época, da Terra e dos nomes que usamos.)

«Mas, afinal, o que é pensar?», arremessa alguém nos interstícios, uma voz elevando-se dos últimos degraus. E desnuda-se precisamente aí, na forma mais prosaica de se usar o discurso, um assomo intempestivo, flagrantemente pré-socrático. Primeiro, fazendo uma pergunta (perguntar é perturbar, fazer tremer a água morta do lago, sentir como é granulosa a dúbia lisura do consenso). Segundo, fazendo uma pergunta à imagem de quem acaba de nascer, como as crianças diante das nuvens ou das ondas no mar, nessa alegria desavergonhada de ver com as pontas dos dedos («o que é pensar?», «o que é o que é?», «porquê isto em vez de nada?», «porquê perguntar?» – há uma trapalhice alucinada neste elenco, espécie de vertigem que apetece estender, o gargalhar de uma criança que nos provoca com a sua vontade de vida). Depois, tocando nestes verbos indómitos, como «pensar», tão embalsados num pendor abstracto, reféns de um idealismo inacessível, espessamente livresco – e, todavia, naquelas escadas, o granito ainda quente, os arbustos em volta, eis que «pensar» vem à presença e nos pesa, é um lampejo pesante, um corpo com espessura, segundo Jean-Luc Nancy. O pensamento é, pois, matéria: não apenas ideia, evanescência mental ou ente abstracto, mas impacto no rosto, sobrolho franzido, presença nervosa. A pergunta estampa-se-nos toda na cara, devém muscular. Mexemos as mãos para que o «pensar» não se alue, agarrando-o à terra do corpo.

Pensar é matéria, tão opaca e tangível como a própria pele e a pele de quem se senta ao pé de nós. Uma distância na proximidade, um longe selado no perto. «Pensar» põe-nos, de facto, também ao pé de nós mesmos: ao lado das coisas, à beira dos outros. Não em vez das coisas, nem no lugar dos outros. Não para decifrar a esfinge, nem dominar a chave que desarmadilha este ou aquele sentido do mundo. Pelo contrário: para que um mundo de sentido manifestamente se aclare, diante de nós e connosco. Sabendo estar, reaprendendo a estar, animais rentes à orla do real, sem pedir nada em troca que não a «justa luz do dia» (Sophia). Na iminência de um recomeço, num encontro que dessele uma radiância de festa.

9.

De um poema de Carlos Poças Falcão, no livro Arte Nenhuma (2020), que dá a ver de forma tão jubilosa a solidariedade discreta entre nós, os lugares e as coisas:

Referências

Andresen, Sophia de Mello Breyner, O Nome das Coisas, 4.ª ed., Lisboa, Caminho [1977].

Barata, André (2018), E se parássemos de sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo, Lisboa, Documenta.

_______ (2020), O desligamento do mundo e a questão do humano, Lisboa, Documenta.

_______ (2022), Para viver em qualquer mundo. Nós, os lugares e as coisas, Lisboa, Documenta.

Coccia, Emanuele (2019), A Vida das Plantas. Uma Metafísica da Mistura, edição de Pedro A.H. Paixão, tradução de Jorge Leandro Rosa, iconografia de Carla Filipe, Lisboa, Documenta.

Falcão, Carlos Poças (2020), Arte Nenhuma, Lisboa, Língua Morta/Livraria Snob.

Han, Byung-Chul (2016), O Aroma do Tempo. Um ensaio filosófico sobre a arte da demora, tradução de Miguel Serras Pereira, Lisboa, Relógio D’Água.

_______ (2020), A Sociedade Paliativa. A dor nos nossos dias, tradução de Ana Falcão Bastos, Lisboa, Relógio D’Água.

Lispector, Clarice (2002), A Hora da Estrela, Lisboa, Relógio D’Água [1977].

Llansol, Maria Gabriela (1985), Um Falcão no Punho – Diário I, Edições Rolim.

Lovelock, James (2020), Novacene – The Coming Age of Hyperintelligence, Penguin.

Macfarlane, Robert (2021), Mundo Subterrâneo: Uma Viagem pelas Profundezas do Tempo, tradução de Eugénia Antunes, Lisboa, Elsinore.

Nancy, Jean-Luc (2011), O Peso de um Pensamento, a Aproximação, tradução de Fernanda Bernardo e Hugo Monteiro, Coimbra, Palimage.

Saramago, José (2000), A Caverna, Lisboa, Caminho.

Tranströmer, Tomas (2012), 50 Poemas, tradução de Alexandre Pastor, Lisboa, Relógio D’Água.

Fotografias: Nuno Leão | Terceira Pessoa

A escrita deste texto foi financiada por fundos nacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projecto de pós-doutoramento «Ousar corromper: (o)caso retratístico em Rui Nunes» (referência: SFRH/BPD/114849/2016).